1981年以前の建物は要注意

耐震設計法は、技術の進歩や震災の教訓により、見直されています。1981年6月に建築基準法が改正され、新耐震設計法に変わりました。

阪神・淡路大震災では、1981年以前の旧基準で設計された建物に大被害を受けたものが多くみられ、旧基準で設計された建物には耐震診断・耐震改修を早急に実施することが望まれています。

阪神・淡路大震災における建設年代と被害状況

阪神・淡路大震災における建設年代と被害状況 神戸市中央区の調査結果(単位:棟数)

| 1981年以前 | 1982年以降 | |

|---|---|---|

| 倒壊又は崩壊 | 105(14%) | 5(3%) |

| 大破 | 116(15%) | 8(5%) |

| 中破 | 151(20%) | 8(5%) |

| 小破 | 137(18%) | 17(12%) |

| 軽微 | 168(21%) | 58(39%) |

| 無被害 | 96(12%) | 54(36%) |

| 総計 | 773(100%) | 150(100%) |

耐震改修促進法(正式名称:建築物の耐震改修の促進に関する法律)

1981年の新耐震設計法以前の旧基準で設計された建物の耐震安全性確保のため、1995年12月に耐震改修促進法が施行されました。

-

多数が利用する建物には耐震性向上の努力義務が課せられています。

-

耐震改修促進法による計画認定を受けた建物では、現在の規定に適合しない既存不適格建物への救済処置や融資・税制などの優遇処置を受けることができます。

既存不適格建物への救済処置

| 既存不適格建物への制限緩和 | ・ピロティ部分に壁を設ける場合に限り増築可能。 ・大規模の修繕や模様替えに対し、耐震規定以外の既存不適格部分を適法に改善しなくてもよい。 |

|---|

耐震診断・耐震補強

建物の経年による劣化などを調査し、建物の耐震性能を評価します。その評価に基づき、耐震性以外の建物への要求性能も考慮した最適な補強方法を提案します。

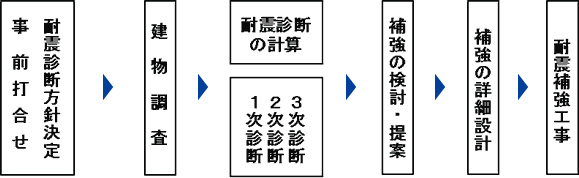

耐震診断・耐震補強のフロー

※耐震診断の計算方法には、1次・2次・3次とありますが、次数が上がるほど、詳細な検討となります。当社では、建物に適した診断方法をご提案します。

耐震補強工法の提案

耐震性能を向上させるためには、耐震補強が必要です。耐震補強工法の選定においては、コスト・建物の使用方法・施工時の条件などを考慮し、種々の工法を組み合わせ最適な補強工法を提案します。補強工法は、耐震性能の向上の方法によって、以下の3つに分類されます。

-

建物強度の向上

地震に耐えるよう建物強度をアップします。 -

ねばり強さの向上

建物の地震時の揺れに対し許容できる変形量を増やします。 -

地震力の低減・エネルギー吸収

免震装置などにより、地震力を低減したり、エネルギーを吸収し、地震時の建物への負担を低減します。

耐震補強例

建物強度の向上

鉄骨ブレース増設

採光・通風の確保が可能です。

耐震壁増設

安価で、比較的大きな強度の確保が可能です。

ピロティ補強

開口を塞がず、駐車場などの使用を邪魔したりしません。

外付けブレース

外部での作業が主体で、内部でほとんど作業がありません。

アウトフレーム

開口を塞がず、眺望・採光など室内環境性能は変わりません。

ねばり強さの向上

鉄板巻き補強

室内空間への影響がほとんどありません。溶接作業があります。

炭素繊維補強

室内空間への影響がほとんどありません。火気を使用せず、低騒音・低粉塵・低振動施工が可能です。

スリットの設置

室内空間への影響はありません。現在の新築建物にも使用されています。

地震力の低減・エネルギー吸収

免震

基礎で免震を行った場合、免震層より上部は無補強が可能です。建物の周囲にスペースが必要です。

低降伏点鋼制震

少ない補強箇所数で効果を発揮します。外部からの施工も可能です。