安藤ハザマ(社長:福富正人)、西武建設株式会社(社長:中村 仁)、東亜建設工業株式会社(社長:秋山優樹)で構成する「基礎梁開孔補強研究会」は、大開孔を有するRC基礎梁の補強工法「エコ基礎梁®工法」の適用範囲を拡大し、このたび一般財団法人日本建築総合試験所の建築技術性能証明(GBRC性能証明 第10-26号 改1)を再取得しました。

「エコ基礎梁®工法」は鉄筋コンクリート造基礎梁に設ける人通用あるいは設備配管用の大開孔を、4本1組の斜め補強筋を用いて補強する工法です。構造上不要でも梁せいは開孔の直径の3倍以上と慣用的(注1)にされていたものを、2.5倍以上に低減できる工法として、2011年3月に性能証明を取得しました。本工法は、これまでに数多くの適用実績を積み重ねています。

本工法は基礎梁のせいを抑制することにより、型枠、コンクリート、基礎の掘削土量の低減を可能とし、コスト縮減や建設時のCO2排出量削減に寄与しますが、さらなる省人化・省力化、および設計自由度の向上を目指し、今般以下の通り技術改良を実施しました。

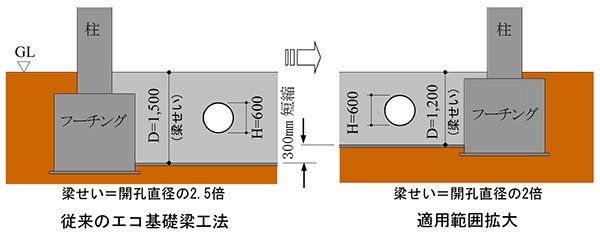

1. 梁せいを開孔の直径の2.5倍以上から、さらに2倍以上に低減

開孔の直径が600mmの場合、梁せいは1,500mm以上から1,200mm以上となり最大で300mm低くなります。(図1参照)

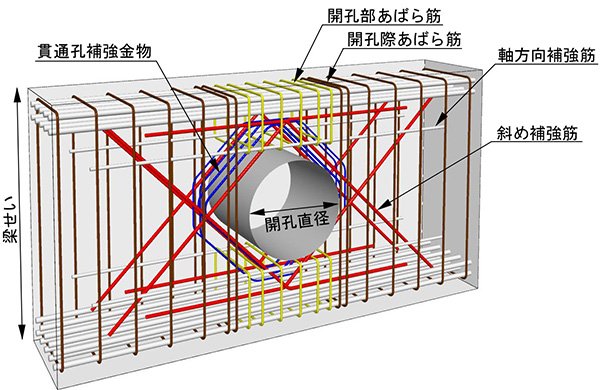

2.斜め補強筋と貫通孔補強金物の併用(特許出願中)

これまでは、貫通孔の補強に4本1組の斜め補強筋を用いていましたが、配筋作業の省人化・省力化のため、斜め補強筋が3組以上となる場合には、基礎梁内部の斜め補強筋(梁側面の斜め補強筋を除く)を既製の貫通孔補強金物に置き換えることを可能にしました。(図2参照)

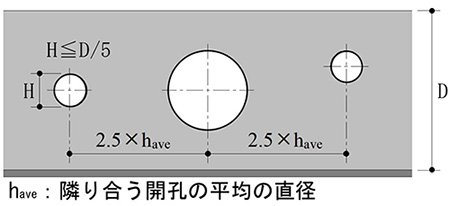

3.大開孔と近接する開孔の間隔を平均開孔径の3倍以上から2.5倍以上に低減

通常では隣り合う開孔の中心間隔は、平均開孔径の3倍以上を確保する必要がありますが、本工法では2.5倍の位置まで近づけることを可能としました。これにより、大開孔に近接する設備配管、電気配線などの中開孔の配置の自由度が向上します。(図3参照)

引続き当研究会は中低層建物を中心に、本工法を積極的に展開していきます。

-

慣用的

日本建築学会の「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」では、「梁に設ける円形孔等の直径は、梁せいの1/3以下とすることが望ましい。」としています。このため、第三者機関の技術評価を得た工法の多くがこれに従っています。

図1:従来の工法との比較

図2:斜め補強筋と既製貫通孔補強金物の併用

図3:開孔間隔