安藤ハザマ(本社:東京都港区、社長:福富正人)と株式会社アールテック(本社:静岡県浜松市、代表取締役:小杉隆司)は、大正時代に建てられた木造歴史的建造物の軸組部材の3Dモデルを使ってBIM上での仮組みを行いました。

1.3Dモデルによる仮組みの経緯と背景

木造の文化財や歴史的建造物では、ほとんどの場合、建物の経年変化による傾き、不陸、部材の腐朽等が存在します。それらの復原・保存修理においては、解体時の建物調査結果から、傾きや不陸を調整し、部材の高さなどを決定します。また復原工事では、木材の腐朽部や損傷部の補修後に、実部材を使用した「仮組み」を行うことが通例ですが、柱の足元が腐っている場合は、最初に柱材の補修をした上で仮組みをしなければならないため、仮組みまでに時間がかかっていました。

そこで、軸部材の3Dモデルを利用すれば柱材の補修をする前に仮想空間上で仮組みができるため、補修の範囲や各部材高さの決定などが可能となり、設計業務を効率的に進めることができるようになります。さらに、仮組みにより実部材の状況を的確に把握できれば、数量漏れや設計変更等が生じる可能性も少なくなり、発注者、設計者および施工者の業務負担軽減にもつながります。

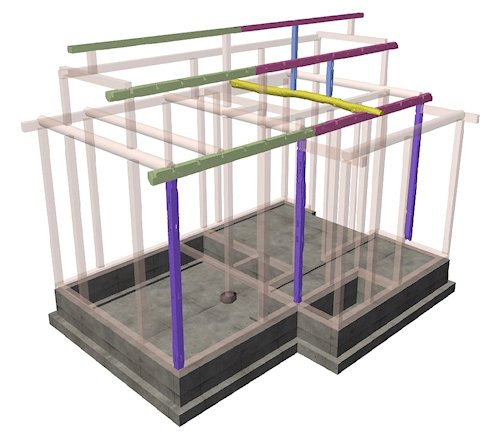

当社とアールテックは、文化財・歴史的建造物の復原修理で行う実際の作業を念頭に置き、木造歴史的建造物の軸部材をスキャニングし、そのデジタルスキャンデータから作製した3Dモデルを使ってBIM上で組み立て、二次元設計図から起こした3D復原設計モデルとの比較を行い、その有効性について検討しました。

2.3Dモデルによる仮組みの概要

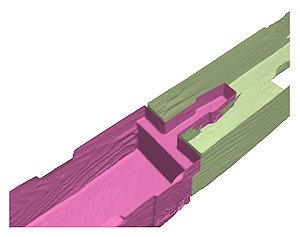

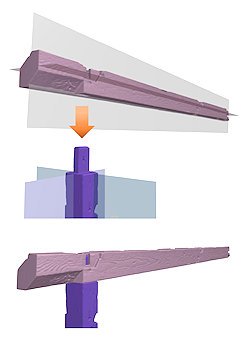

スキャニングから得られるデータだけでは、BIM上での操作は困難です。また、軸部材の3Dモデルには「柱」や「梁」などの物理特性情報(注1)がないため、部材同士の干渉を自動でチェックすることができません。そこで、アールテックが軸部材のスキャニングとモデリングを担当し、仮組みに必要な基準やハンドルポイントとなるデータを加えた3Dモデルを作製しました。当社はその3Dモデルを用いて、当社の文化財・歴史的建造物の施工技術をもとに、実際の軸部材の組み立てに必要な作業を応用した、BIM上での仮組みを行いました。接続部についてはCADの3D断面機能を活用し、部材同士のねじれや干渉が無いよう微修正を繰り返しました(図1、2)。 仮組みを終えた3Dモデルを3D復原設計モデルに重ね合わせ(図3)、復原図の妥当性を検証し、当該手法の有効性を確認しました。

3.今後の展開

当該手法を応用すると、復原ポイントを創建時とした場合と、解体時とする場合の比較等、現実にはできない事を仮想空間で行えると想定しています。今後は設計・施工BIMへの展開・活用も視野に入れ、国内に多数存在する文化財・歴史的建造物の保存復元、伝統技術の継承に貢献していきます。

-

物理特性情報:体積や重量など、物体としての情報。使用した軸部材3Dモデルは、点・線・面のつながりでできた「境界」のデータであり、重量や体積がない。

※いずれの図も判別のため部材の色を変えています図1:棟木の「腰掛け鎌継ぎ」の継手接合部 (3D断面機能を使った干渉チェック)

※いずれの図も判別のため部材の色を変えています図2:柱と桁の仕口接合部

※いずれの図も判別のため部材の色を変えています図3:仮組みされた軸部材3Dモデル(9箇所12部材)と3D復原設計モデルの重ね合わせ