「杜若」(写真提供:公益社団法人宝生会)

お知らせ

鑑賞予定の皆様へ

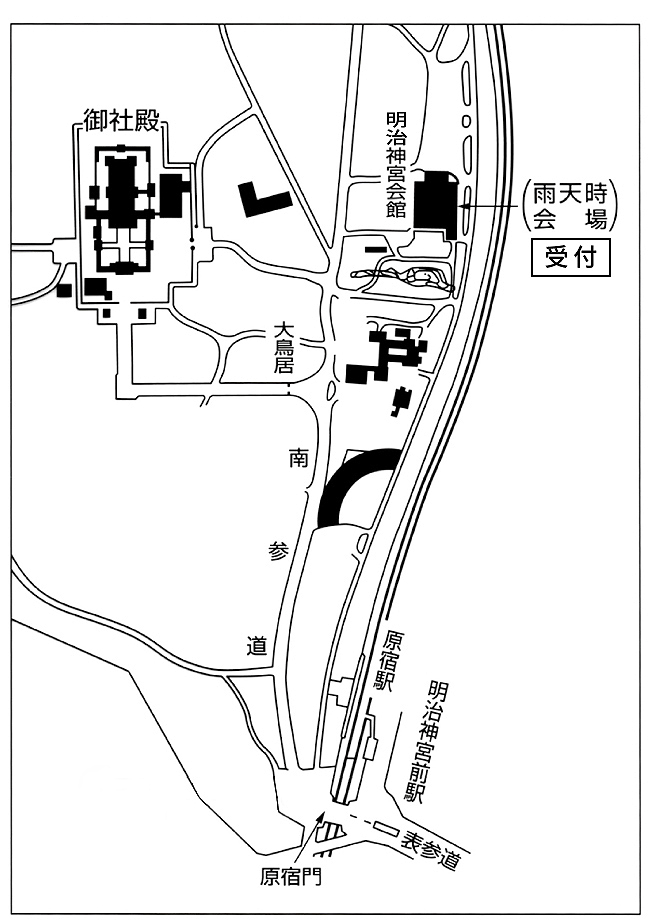

案内図

・雨天予報につき明治神宮会館にて開催いたします。

・入場券をお持ちの上、明治神宮会館の受付にお越しください。

・お車でのご来場はご遠慮ください。

・受付開始は16:00の予定です。受付がお済みの方から順次ご入場いただけます。

・演目の間には休憩時間を設けております。

・終演は20:30頃の予定です。

・お帰りの際は「原宿門」よりご退苑をお願いいたします。

入場券について

当選された方には、9月22日(金)に入場券を発送しました。入場券1枚につき、最大2名様まで入場可能です。

※お客様のご住所が不明、ご連絡不能等の理由により入場券が配達できない場合は、当選が無効となる場合がございます。また、入場券の発送日時は指定できません。

抽選結果について

抽選結果は9月8日(金)より、応募者全員へお知らせする予定です。

・インターネット登録の方:メール ※9月8日(金)にメールを送信しました

・往復はがきの方:返信用はがき ※9月8日(金)にはがきを返送しました

※迷惑メールフィルタなどにより当選通知メールを受信できない場合であっても、メールの再送はいたしませんので、予め次のドメイン指定受信等の設定をお願いいたします。

(1)ドメイン指定受信をご利用の場合:『@ad-hzm.co.jp』を指定受信に設定してください。

(2)迷惑メールフィルターの影響:迷惑メールフィルターのなりすまし規制を高く設定している場合、当選通知メールを受信できない場合がございます。

演目のあらすじ

狂言 「萩大名」(はぎだいみょう) 野村萬(和泉流)

訴訟のため在京していた遠国の大名は、帰国する前、遊山を思い立つ。太郎冠者の勧めで清水にお礼参りに行く序に、萩の花が見事だという庭を見に行くことになったが、その際、亭主の所望で萩の花にちなむ歌を作ると聞いて大名は尻込みする。太郎冠者は「七重八重九重とこそ思ひしに十重咲き出ずる萩の花かな」という出来合いの歌を教え、覚えられないという大名に、扇を開いて骨を七本八本と見せたら「七重八重」、足のすねと鼻を指し示したら「萩の花」など傍で合図を出すと教えて出かける。さて、庭を眺めて的外れなことばかり言い、太郎冠者を慌てさせていた大名が、いよいよ歌を詠むことになったが…。大名の首尾や如何に。上手く歌を詠むことが出来たか。

能 「杜若」(かきつばた) 宝生和英(宝生流)

諸国をめぐる僧が三河国の歌枕八橋の沢辺で杜若を眺めていると、一人の里女が声をかけ、ここが伊勢物語に名高い杜若の名所であると述べ、在原業平が東下りの折に望郷の思いで詠んだ和歌「唐衣着つつなれにしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ」の故事を語る。やがて日も暮れ、里女は今夜の宿を貸そうと僧を庵に招き入れる。実は里女は杜若の精であった。やがて僧の夢の中に王朝人の姿で現れた精は、身に着けた冠は業平の、唐衣は業平の恋人高子后の形見であると語り、杜若は后の転生した姿であり、多くの女性と浮名を流した業平は歌舞の菩薩の生まれ変わりであると述べる。そして伊勢物語に記された業平の恋や歌を語りながら美しい舞を舞い、夜明けと共に姿を消す。僧の夢が覚めると、一面の杜若が風にそよいでいるのであった。

出演者のプロフィール

宝生 和英(ほうしょう かずふさ)

宝生流第二十世宗家。1986年生まれ。

祖父故十八世宗家宝生英雄、父故十九世宗家宝生英照に師事。

野村 萬(のむら まん)

和泉流狂言師。1930年生まれ。

紫綬褒章(1994年)。

重要無形文化財保持者(各個認定) (1997年)。

文化勲章(2019年)。

日本芸術院長(2023年)。

明治神宮薪能とは

応募要領(受付終了しました)

今年で第42回を迎える明治神宮薪能に、ペアで最大400組800名様をご招待いたします。

鑑賞をご希望される方は、下記の要領でインターネットもしくは往復はがき(インターネットがご利用になれない場合のみ)にてご応募ください。

応募締切日はインターネットが8月30日(水)20:00まで、往復はがきが8月30日(水)当日消印有効となっております。