安藤ハザマ(本社:東京都港区、社長:福富正人)は、北陸地方の市町村が管理する橋梁の維持管理に有効な技術を選定する取り組み、通称「補修オリンピック」(注1)に参加し、ASR(注2)が生じる可能性がある構造物にも適用可能な中性化(注3)に対する予防保全技術として、電気化学的防食工法「リペアカーテン」(注4)を供用中の橋梁に適用しました。

1.リペアカーテンの概要

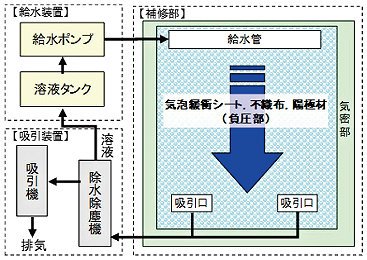

リペアカーテンは、電気化学的防食工法のうち「再アルカリ化工法」「脱塩工法」および「電着工法」の施工技術であり、土木学会発行の電気化学的防食工法指針では「簡易給水方式」として分類されています。

中性化や塩害による劣化を受けた鉄筋コンクリート構造物に直流電流を通電することにより、劣化したコンクリートを健全な状態に回復させる効果が得られます。

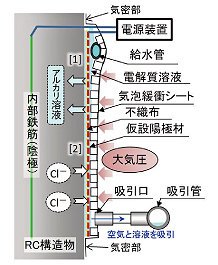

大気圧を利用して気泡緩衝シートをコンクリート面に押し付けることで、コンクリート面に電解質溶液の水膜を形成すると同時に仮設陽極材を密着させ、陰極とする内部鉄筋との間に直流電流を通電することが技術的な特徴です(図1)。

2.適用構造物および効果

富山市が管理する市道として供用中の鉄筋コンクリート製の橋脚1基(幅1.1m、長さ5.5m、高さ2.5m)に対し、リペアカーテンを14日間適用しました(写真1)。本橋脚は、中性化対策が必要であることに加えて、北陸地方のコンクリート構造物に多くみられる劣化現象であるASRが生じる可能性がありました。そのため、一般的な電気化学的防食工法を適用してアルカリ性を回復すると、ASRを促進してしまうことが懸念されました。そこでASR対策の事前検討結果に基づき、炭酸リチウム水溶液を電解質溶液として採用しました。

リペアカーテンの適用で得られた効果は以下のとおりです。

-

アルカリ性の回復効果

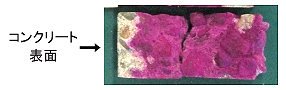

コンクリート表面から最大28.5mmの深さまで中性化していましたが、リペアカーテンの適用により、

コンクリート表面までアルカリ性が回復しました(写真2)。 -

ASRへの影響

リペアカーテンの適用前後で橋脚の外観に変化はなく、ASR特有の変状も見られませんでした(写真3)。

3.今後の予定

補修オリンピックの経過観察期間となる5年間の効果検証を行いつつ、中性化や塩害対策を必要とする他の構造物への適用を進めていきます。

-

補修オリンピック

北陸地方の市町村が管理する橋梁の維持管理に有効な工法や材料を選定することを目的に、民間企業から技術提案の公募を行い、試験的に適用して5年程度の経過観察を行うものであり、富山市と北陸SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)のメンバーらが連携して実施している取り組み。 -

ASR(Alkali Silica Reactionの略)

コンクリート内部のアルカリにより、コンクリート中の骨材がゲル状物質に変化して膨張し、コンクリートにひび割れを発生させる劣化現象。 -

中性化

空気中の二酸化炭素により、コンクリート中の水酸化カルシウムが炭酸カルシウムに変化し、コンクリートのアルカリ性が低下する劣化現象。 -

給水養生工法「アクアカーテン®」の用途を拡大

-電気化学的補修工法としての適用が可能に-

(安藤ハザマ:2016年8月22日公表)

NETIS登録番号は、KT-190114-A(塩害対策)、KT-190115-A(中性化対策)

2021年度ENAAエンジニアリング奨励特別賞受賞

リペアカーテンの仕組み

[1]再アルカリ化、[2]脱塩の効果イメージ

補修部の断面

図1:電気化学的防食工法「リペアカーテン」の概要図

写真1:電気化学的防食工法「リペアカーテン」の適用状況

適用前(中性化深さ28.5mm[最大])

適用後(中性化深さ0mm)

写真2:中性化深さの測定結果

適用前

適用後

写真3:橋脚の外観(適用前後)