安藤ハザマ(社長:野村俊明)を代表者、西武建設株式会社(社長:宮本文夫)、株式会社不動テトラ(社長:竹原有二)を構成員とする共同企業体(以下、JV)は、「大深度地下使用法」が初めて適用された神戸市発注の「大容量送水管(奥平野工区)整備工事」の施工を進めておりましたが、本日、無事シールドトンネルの掘削が完了し、到達式を挙行いたしました。

神戸市水道局が現在進めている大容量送水管整備事業は、市街地を通る耐震性の高い送水幹線を整備するものです。当JVでは、このうち奥平野浄水場(神戸市兵庫区楠谷町)から布引立坑(中央区熊内橋通7丁目)までの約2.4kmにわたり直径2.4mの送水管を敷設するトンネル外径3,350㎜の泥土圧シールド工法(※1) によるトンネル工事を担当しています(図1参照)。

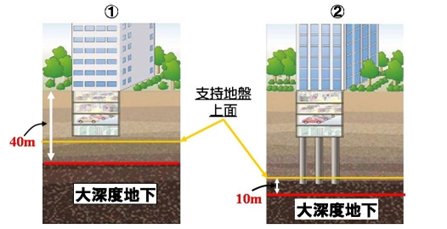

本工事は、平成13年施行の「大深度地下使用法」(正式名称:大深度地下の公共的使用に関する特別措置法)が初めて適用されています。これにより、通常利用されない地下空間を、公益性を有する事業の実施に限り、原則として地権者への補償なしに使用できるようになり、延長が短い直線的なルートを採用することで工事費の縮減を図ることが可能となります。「大深度地下」の定義は、次のいずれか深い方の深さの地下になります。

-

地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)

-

建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)(図2参照)。

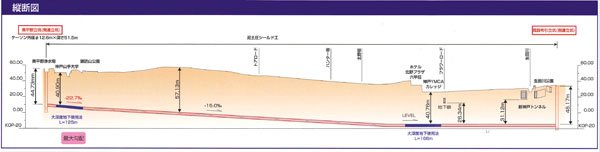

本工事ではトンネルの延長を約600m短縮するため、2.4kmのシールド区間のうち、2つの区間が大深度地下使用法の適用区間となりました(図3参照)。2011年12月に発進立坑からシールドが発進し、2012年3月に最初の区間(125m)を、2013年12月に次の区間(166m)を無事通過しています(写真1~3参照)。

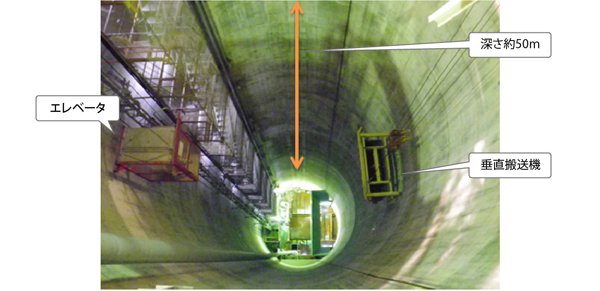

施工時においては、最大土被り約57mの大深度におけるシールド施工に対応するために、スクリュー排土ゲート(※2)の2段化とピンチバルブ(※3)の設置など、高水圧を配慮した対策を行いました。また、発進立坑付近に存在する新鮮な花崗岩からなる岩盤層や路線途中に出現する長径600㎜以上の巨礫に対応したローラーカッターによる破砕型のカッターと、玉石混じりの砂・粘土を主体とした土砂地山に対応した長径600㎜以下の玉石をそのまま取り込むことができるカッターを用意したうえで、掘削地山に合わせて途中3回のビット交換(写真4参照)を行いました。さらに、深さ約50mの発進立坑に対しては、1⃣施工法に水中掘削機を使用した自動化オープンケーソン工法(写真5参照)(※4)を適用、2⃣セグメントの荷卸し、残土の荷揚げには専用の垂直搬送機を利用(写真6参照)、3⃣直接切削部材(※5)による発進・到達などの対策を講じ、安全性・作業性を確保しました。

「大深度地下使用法」は東京外かく環状道路(関越~東名)の本線トンネル工事でも適用され、リニア中央新幹線でも適用されることが想定されています。JV各社では本工事により培った実績と経験をもとに、今後発件が予定される「大深度地下使用法」適用工事に取り組んでまいります。

【 工事概要 】

- 立坑工 :自動化オープンケーソン工法(SOCS)、外径φ12.6m×深さ55.3m

- 一次覆工:泥土圧シールド、セグメント外径φ3,350mm、L=2384.6m

- 二次覆工:水道本管径φ2,400mm、L=2,384.1m

図1:施工位置図

図2:大深度地下の定義図(出展元:国土交通省ホームページ)

図3:縦断図 (クリックすると別ウィンドウが立ち上がります)

写真1:シールドマシン

写真2:トンネル坑内の様子

写真3:到達したシールドマシン

写真4:シールドマシンにおけるビット交換の様子

写真5:自動化オープンケーソン工法における水中掘削機

写真6:発進立坑の様子

-

泥土圧シールド工法

シールド機のカッターで切削した土砂に気泡などの添加材を加えることで泥土化するとともに、切羽に作用する土圧、水圧にバランスするようにジャッキ推力で泥土を加圧することで切羽の安定を図るシールド工法。泥土化した土砂はスクリューコンベヤによって止水を図りながらシールド機内に排土する。 -

スクリュー排土ゲート

泥土圧シールド機のスクリューコンベヤによる止水性能の限界は、一般に施工実績から0.3MPa程度といわれており、これを超えるとスクリューコンベヤ端部の排土ゲートから土砂が地下水を伴って噴出する危険性がある。0.4MPa程度の高水圧が作用する本工事では、スクリュー排土ゲートを二重化し、さらに、ピンチバルブを設けることで止水性を確保した。 -

ピンチバルブ

ピンチバルブは、鋼製ケーシング内側に設けたゴムチューブの空気圧による拡縮を利用した排土ゲートである。泥濃式推進工法の排土口に設けられ、礫・玉石などが挟まっても、閉鎖可能なゲートである特徴を持っている。これを、スクリュー排土ゲートの後方に設置することで、スクリューゲートからの礫混じり土砂の噴出を防いでいる。 -

自動化オープンケーソン工法(SOCS)

ケーソン刃口付近の掘削が可能な水中掘削機を用いることにより従来のオープンケーソン工法では対応が困難な硬質地盤における最大100mの大深度施工を可能にしたケーソン工法である。水中掘削機は、走行レール上を移動し、刃口直下を含むケーソン内の地盤を自動掘削することができる。これにより、地上で構築された立坑側壁を水中掘削しながら深度55m(刃口先端)まで沈設できた。 -

直接切削部材を使用した発進・到達方法(直接切削工法)

シールド機が発進および到達する立坑のコンクリート製の仮壁部に、高強度な炭素繊維でできたロッドを鉄筋の代わりに使用し、その仮壁をシールド機のカッターで切削することで発進と到達を行う工法。従来の方法は、凍結工法や薬液注入により仮壁前面の地盤改良を行ったのち、発進または到達部の仮壁を立坑内から取り壊したのち(「鏡切り」)、そこからシールド機の地山への貫入や到達立坑への引込みを行っている。しかしながら、大深度においては、土水圧が大きくなるとともに、地盤改良を行うボーリングの精度などが低下することから、鏡切りに際して出水の危険性が高まる。そこでNOMSTに代表される直接切削部材を利用した直接切削工法を使用することで、高水圧下におけるこの危険な作業を省略している。