安藤ハザマ(本社:東京都港区、社長:野村俊明)は、このたび、シールドチャンバーの“可視化”を目指した泥土圧シールド掘進実験を実施しました。

都市地下空間のトンネル建設に欠かせないシールド工法は、近年は泥水式と泥土圧式が主流ですが、切羽(掘削している地山の面)の状態を、目視で確認できません。

シールド工法による工事の約4分の3を占める泥土圧シールドでは、掘削した土砂をチャンバー(※1)で塑性流動化(泥土化)させ、さらにシールドの推進力で圧力を発生させることで、土圧や地下水圧とのバランスを適正に保つようにします。しかし、チャンバー内部の状態を直接確認できないため、掘削した土砂の塑性流動化をどのように確認するかが課題となっていました。

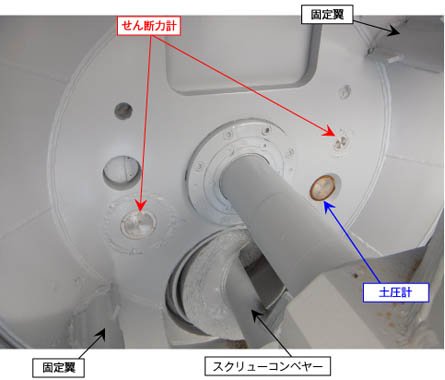

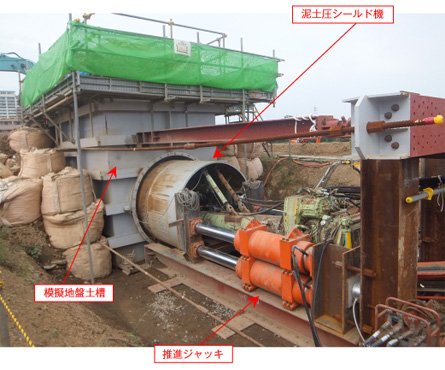

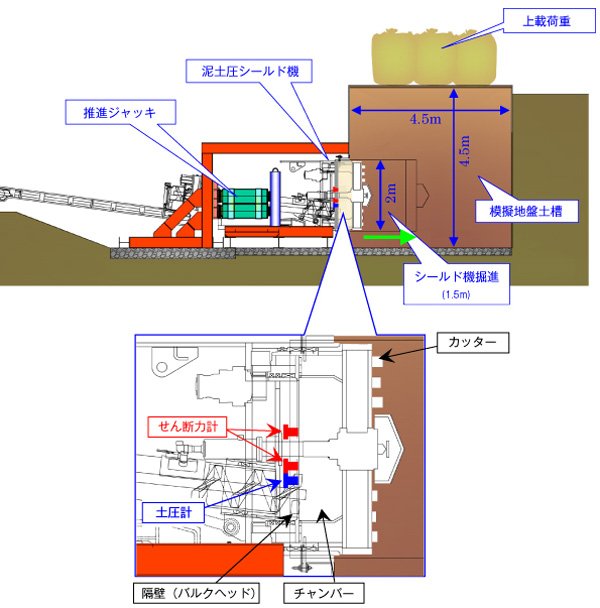

そこで当社は、確認方法の一つとして、土砂がチャンバーの隔壁(バルクヘッド)やカッターなどと接する力(せん断力(※2))を測定するせん断力計を新たに開発し((図1参照)。特許出願中)、泥土圧シールド機に装着の上(図2参照)、模擬地盤を掘進する実験を当社技術研究所(茨城県つくば市)で行いました(図3参照)。

泥土圧シールドでは、掘削地盤の土圧の大きさや土砂の性状、硬軟により、カッター回転の抵抗力が異なります。具体的には、砂質土や砂礫の場合は内部摩擦角に代表される土粒子のかみ合わせ効果など、また、粘性土の場合は粘着性などが抵抗の大小を左右します。当社は、これらの抵抗の測定値が、掘削土砂の性状を判断する指標となり得ることに着目しました。そして、カッターやバルクヘッド、撹拌装置などに配置した土圧計とせん断力計により、チャンバー内で発生する圧力やせん断力を検知し、その大小や変動によりチャンバー内の土砂の性状を評価する方法を考案しました。

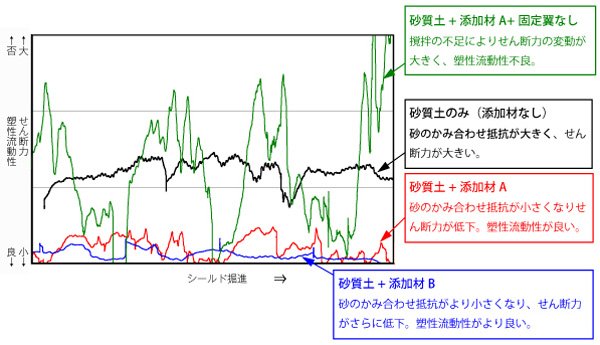

実際のシールド機による掘進実験では、対象土質(砂質土、粘性土)、添加材、チャンバー内での撹拌方法、カッター回転速度、掘進速度などのパラメータにより、実験を行いました。実験の結果、塑性流動化が適正な場合はせん断力の測定値やその変動が小さくなり、せん断力の大小でチャンバー内掘削土の塑性流動性の良否や土質の変化を判断できることが実証されました(図4参照)。

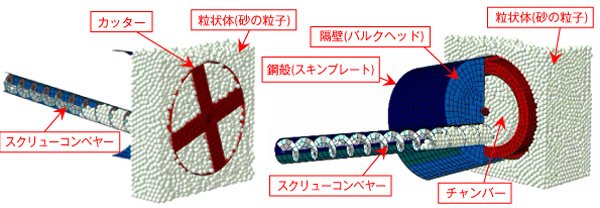

当社は今後、実際のシールド工事において、上記の方法によりチャンバー内を可視化し、大深度や高水圧などの厳しい条件下でも、安全かつ安定して工事を進めるための管理手法を確立してまいります。そして、塑性流動をシミュレーションする粒状体解析(※3)(図5参照)により、新たなチャンバーの最適設計、土砂を塑性流動化させる添加材の開発、さらにはカッタートルク(※4)の低減(シールドマシンの所要電力の低減)などへ応用していく予定です。

-

チャンバー

カッターとバルクヘッドとの間に掘削土砂を充満させる空間。バルクヘッドがあるためトンネル坑内からその内部を見ることはできない。 -

せん断力

物体内部のある面に沿って両側部分を互いにずれさせるような作用(せん断作用)を与える力のこと。 -

粒状体解析

接触・分離する粒状体(例えば砂の粒子)の挙動を時間毎にシミュレーションできる解析手法。それぞれの砂の粒子は、隣接する砂の粒子と押し合ったり離れたりするが、そのような状況をモデル化できる力のつり合い方程式を作成、これを時間毎に解いて、次の時間での砂の粒子の位置を求める。不連続体解析手法である個別要素法の一つである。 -

カッタートルク

シールドマシン前端で地山を切削するためのカッターを回転させるのに必要な力。主に、カッターに装備したビットで地山を切削する力、土砂との摩擦による力、チャンバー内の掘削土砂を撹拌する力等の総和で表される。

【図1】せん断力計

【図2】泥土圧シールド機(外径2m)

【図3】泥土圧シールド機掘進 実験概要

【図4】せん断力計測定値による塑性流動性の比較(抜粋)

【図5】粒状体解析によるチャンバー~スクリューコンベヤーの掘削土塑性流動シミュレーション(例)