安藤ハザマ(本社:東京都港区、社長:野村俊明)、株式会社熊谷組(本社:東京都新宿区、社長:樋口 靖)、佐藤工業株式会社(本社:東京都中央区、社長:宮本雅文)、戸田建設株式会社(本社:東京都中央区、社長:今井雅則)、西松建設株式会社(本社:東京都港区、社長:近藤晴貞)、株式会社フジタ(本社:東京都渋谷区、社長:奥村洋治)、前田建設工業株式会社(本社:東京都千代田区、社長:前田操治)の建設7社(五十音順)は共同で、コンクリートの乾燥収縮ひずみを0~800µ (※)の範囲で制御する技術を確立しました。

そして、その効果の検証とコンクリートの乾燥収縮ひび割れ制御技術の確立を目的とし、収縮ゼロから通常のコンクリートまでの5種類の調合を用い、壁およびデッキスラブの実大試験体を製作し、実大実験を実施しました。現在、打設後6カ月を経過しましたが、対策を施した試験体については、乾燥収縮ひび割れは発生しておりません。

この度、開発したコンクリートの乾燥収縮ひずみ制御技術の確立および乾燥収縮ひび割れ抑制効果の検証を目的とした実大実験の概要および経過についてお知らせいたします。

1.開発の背景

コンクリートの乾燥による収縮ひび割れは、建築物の耐久性と美観に大きな影響を及ぼすため、その制御については従来からさまざまな取り組みが行われており、社会的要請も年々高まっています。

一方、日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説JASS 5鉄筋コンクリート工事においては、計画供用期間の級が長期および超長期では、乾燥収縮率を8×10-4以下(=長さ1mのコンクリートが0.8mm縮む)に規定しています。その対応については、同学会から指針等が示されており、最近では、材料・調合面での対策として、石灰石粗骨材を使用したり、収縮低減剤や膨張材を適用したりする事例が多くみられます。

従来技術では、これらの対策により乾燥収縮ひずみを低減することが可能でしたが、収縮低減剤と膨張材を併用したり、セメント種類が異なる場合に乾燥収縮ひずみや強度に影響を及ぼしたりすることなど、わからない点が多いという課題がありました。

2.コンクリートの乾燥収縮ひずみ制御技術

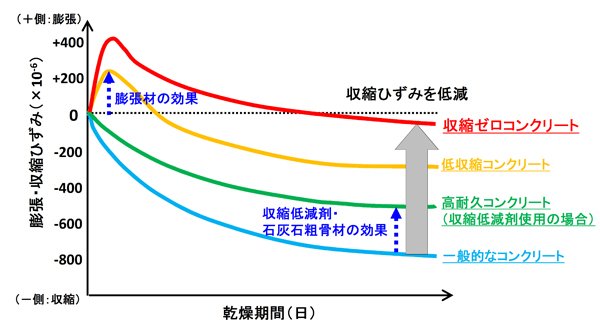

乾燥収縮ひずみを低減することのできる材料をコンクリートに使用し、その量を調整することによって、乾燥収縮ひずみを通常より小さく制御できる技術です。

3.コンクリートの乾燥収縮ひずみ制御技術の特徴

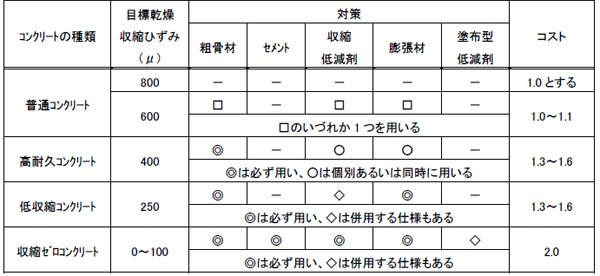

このような背景から、収縮低減剤と膨張材の組合せ・添加量や、セメント種類による影響を室内実験により確認し、調合を見直し検討した結果、コンクリートの乾燥収縮ひずみを0~800µの範囲で制御することが可能となりました。乾燥収縮ひずみを0~100µまで低減した『収縮ゼロコンクリート』を使用することで、コンクリート構造物に発生する乾燥収縮ひび割れを大幅に低減することが期待できます。

開発したコンクリートの乾燥収縮ひずみ制御技術の特徴を以下に示します。

① 乾燥収縮ひずみを低減する使用材料として、石灰石粗骨材、収縮低減剤、膨張材を使用します。

② 乾燥収縮ひずみを低減する使用材料の組合せと使用する量、セメントの種類の変更によって、乾燥収縮ひずみ量を低減し、0~800µ程度の範囲で制御することができます。

③ 要求性能、コスト、地域性(骨材事情)、工場に供給できる材料を考慮して、使用材料を選択できます。

※開発した制御技術における乾燥収縮ひずみの定義(目標値)を以下に示します。

- 高耐久コンクリート =目標乾燥収縮ひずみ400µ程度

- 低収縮コンクリート =目標乾燥収縮ひずみ250µ程度

- 収縮ゼロコンクリート =目標乾燥収縮ひずみ0~100µ

乾燥収縮ひずみの制御方法(コンクリートの仕様)

※コストは、材料費の積み上げのみ。強度補正、協組割増、洗い水、残コン処理費は含まれていない。

収縮ゼロコンクリートの概念図

収縮ゼロコンクリートの概念図

4.実大実験の経過

開発したコンクリートの乾燥収縮ひずみ抑制技術の効果を検証するため、実大サイズの壁試験体とデッキスラブ試験体を作製し、実大実験を実施しました。今回実施した実大実験について、その概要を以下に示します。

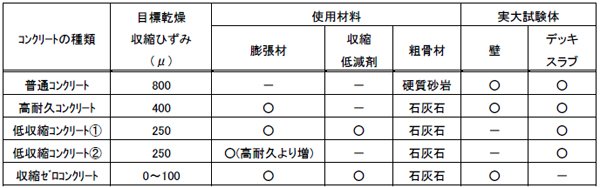

① コンクリートの仕様

(a) 普通コンクリート ・・・ 普通ポルトランドセメントと硬質砂岩砕石を用いています。

(b) 高耐久コンクリート ・・・ 普通コンクリートの粗骨材を石灰石砕石に置換し、膨張材を追加しています。

(c) 低収縮コンクリート ・・・ 高耐久コンクリートに収縮低減剤を追加したものと、膨張材の量を多くしたものの2種類があります。

(d) 収縮ゼロコンクリート ・・・ 低収縮コンクリートの膨張材と収縮低減剤を併用したもので、セメントを中庸熱セメントに置換し、収縮低減剤の量を多くしています。

このように、粗骨材、セメントの種類を変え、膨張材、収縮低減剤を使用し、その量を変えることによって、乾燥収縮ひずみを制御できるようになっています。

実大実験の組合せ

② 適用部位と目標乾燥収縮ひずみ

実大試験体は、四方を柱梁で拘束された壁試験体と、鉄骨梁で拘束されたデッキスラブ試験体を製作しました。コンクリートは、壁試験体には3種類(普通、高耐久、収縮ゼロ)、デッキスラブ試験体には4種類(普通、高耐久、低収縮2種類)を使用しました。

さまざまな適用部位や要求性能レベルを想定して、乾燥収縮ひずみ量の異なるコンクリートを選定できるように実大実験を行っています。

壁試験体

デッキスラブ試験体

③ 実験結果・実大実験による検証

生コンクリート工場の実機ミキサーで製造したコンクリートは、室内試験において各目標乾燥収縮ひずみを満足する結果となりました。

実大試験体では、乾燥収縮ひずみ抑制対策を施したコンクリートを用いた試験体において、打設後6カ月を経過しましたが、乾燥収縮ひずみによるひび割れは発生しておりません。測定した各部材の乾燥収縮ひずみとあらかじめ解析により予測した乾燥収縮ひずみは、概ね一致しており、予測精度を検証し確認しております。

5.コスト

1m3当たりの価格は、普通コンクリートと比較すると、高耐久コンクリートで約1.3倍、低収縮コンクリートで約1.5(1.3~1.6)倍、収縮ゼロコンクリートで約2.0倍となります。使用材料の種類や量により価格は異なりますが、予算や要求性能レベルに応じて、調合方法を選定することが可能です。

6.今後の展開

今回開発した乾燥収縮ひび割れ制御技術により、要求性能とコストを考慮しつつ、長期に亘り構造体コンクリートの性能や美観を維持した高品質で付加価値の高いコンクリートをお客様に提供できるようになり、工場・倉庫などの床、打放し仕上げのRC造施設などの物件を中心に展開していく予定です。

今後は、2年に亘る目視によるひび割れ観察、ひずみの長期測定を続け、その結果をもとに解析し、乾燥収縮ひび割れの制御技術について引き続き検証を行っていく予定です。

-

µ(マイクロ)

小さな数値を表すための補助単位。百万分の1(10-6)を表す。