安藤ハザマ(本社:東京都港区、社長:福富正人)は、ICTにより山岳トンネル工事の生産性を大幅に高める取り組みとして山岳トンネル統合型掘削管理システムの開発を推進しています。その一環で、このたび、トンネル切羽の地質を短時間で自動的にセンシングし、主要な地質情報である岩盤の圧縮強度、風化程度、割れ目間隔を定量的に評価する「切羽地質情報取得システム」を開発しました。

1.切羽地質情報取得システム

(1)概要

山岳トンネルは、事前の設計段階の調査では、計画地点の地質状況を正確に把握することは困難なため、トンネル掘削時に切羽を直接観察して地質を評価し、状況に応じた最適な支保パターンを確定する作業を行います。

本システムは、トンネル掘削時の切羽観察を自動化することにより、切羽観察作業を省力化するとともに、技術者の力量によらずに正確で定量的な評価を行います。

(2)評価手法

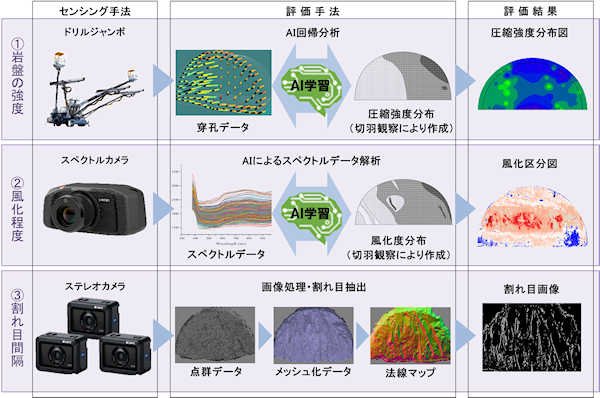

切羽観察における地質評価の主要指標である①岩盤の圧縮強度、②風化程度、③割れ目間隔の3項目を自動でセンシングして、評価結果を定量的に算出します(図1)。

-

岩盤の圧縮強度

ドリルジャンボの穿孔データ(穿孔速度、打撃圧、回転圧、フィード圧)から岩盤の圧縮強度を算出するアルゴリズムを北海道大学 長谷山美紀教授の指導のもと開発しました。マシンガイダンス機能付きドリルジャンボによって取得した穿孔データと、各穿孔孔の圧縮強度との関係を教師データとして、AIで回帰分析することで、穿孔データから岩盤の圧縮強度を算出します。算出した結果は圧縮強度分布図として出力します。 -

風化程度

切羽のマルチスペクトル画像から岩盤の風化度を算出するアルゴリズムを、筑波大学 澁谷長史助教の指導のもと開発しました。マルチスペクトル画像から抽出されるスペクトル反射率曲線が岩盤の風化度によって異なることに着目して、スペクトル反射率曲線と風化関係をAIが学習することで、マルチスペクトル画像から風化度を算出します。算出結果は風化度分布図として出力します。 -

割れ目間隔

一般的な切羽観察では、トンネル掘削によって切羽に凹凸を作るような明瞭なものを割れ目として判別しています。本システムでは、切羽岩盤で面の向きが不連続な箇所を割れ目と捉えて評価します。日本システムウエア株式会社(本社:東京都渋谷区、社長:多田尚二)、ジーエスアイ株式会社(茨城県水戸市、社長:豊田守)の協力のもと開発したアルゴリズムを用いて、ステレオカメラで撮影した画像から切羽面の三次元形状を取得し、形状の変化点を割れ目として抽出します。結果は割れ目分布図として出力します。

(3)データ取得・データ処理の自動化

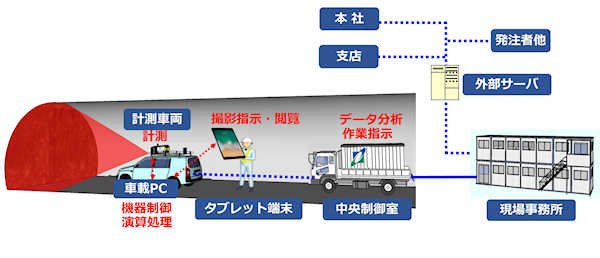

本システムは、専用の計測車両と計測機器、中央制御室などをネットワークで結び、データ取得からデータ処理の一連の作業を自動化します。

専用の計測車両には、マルチスペクトルカメラとステレオカメラ、ハロゲン照明、制御PCなどのデバイスが搭載されます(写真1、写真2)。 タブレット端末から制御PCを通じて各デバイスに作業指示を出すことで、数分の短い時間で切羽データを取得します(写真3)。

取得したデータは制御PCにて演算処理され、処理結果が、即座にタブレット端末に転送されます(図2)。また、処理結果はネットワークを通じて、坑内に設置した中央制御室や現場事務所、および本社・支店等とも共有されます(図3)。

3.本システム適用の効果

これまでの切羽観察は、トンネルの掘削作業の合間を縫って短時間で行われる現場職員の目視観察による評価が中心であり、精度や定量化に課題がありました。また、正確に切羽観察を行うためには、ハンマー打撃による切羽岩盤の硬さの確認や、割れ目にクリノメータ(注1) を当てて走向傾斜を確認するなど、切羽直下での作業の必要があり安全面で課題がありました。

本システムを用いることにより、観察者による評価のばらつきをなくし、短時間で高い精度で定量的な評価を行うことができるようになります。同時に、切羽直下に立ち入る必要がなくなるため、安全性が大幅に高まります。

4.今後の展開

本システムは、現在、2現場で運用中であり、今後、順次、新規トンネル現場に導入していきます。導入現場での運用結果をもとにアルゴリズムの改良を行い、評価精度のさらなる向上を図り、山岳トンネル工事の生産性向上を進めます。

-

クリノメータ

地層面の走向や傾斜を測定する野外の地質調査用具で、磁石・水準器・おもりを組み合わせたもの。

図1: 切羽地質情報取得システムの概要

写真1:データ取得用の計測車両

写真2:機器類の配置

写真3:計測車両を用いたデータ取得状況

図2:タブレット端末に表示された地質評価結果の例(風化度)

図3:取得データの活用ネットワーク