安藤ハザマ(本社:東京都港区、社長:福富正人)とパンチ工業株式会社(本社:東京都品川区、社長:森久保哲司)は、名古屋城本丸御殿の錺金具(引手)の試作品をスキャニングし、3Dデータ化に成功しました(図1、図2)。

1.背景

文化財・歴史的建造物の分野では、建物そのものや装飾造作物などをデジタルデータ化して保存しようとする動きがあります。その中で、社寺や城郭に取り付けられている錺金具は、魚々子(注1)や蹴り掘り(注2)といった非常に微細な意匠を持ち、写真でも細部の記録が困難です。それらをデジタル立体データで残すことができれば、先人たちの技の緻密さを後世に伝えることができます。

2.概要

錺金具は、微細な意匠に加えて金銀の光沢や、煮黒味(注3)という黒色が用いられているという特徴があります。3Dスキャナは、レーザーやLED光を対象物に照射して形状を計測するため、光を反射しない黒色、光沢のあるもの、透明なものはうまくスキャニングできず、微細な文様を再現することも難しいという問題がありました。

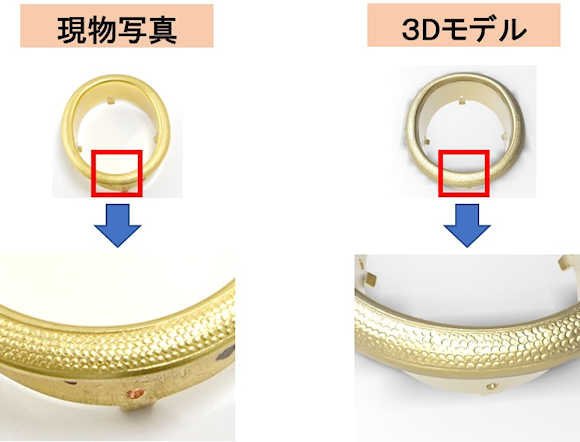

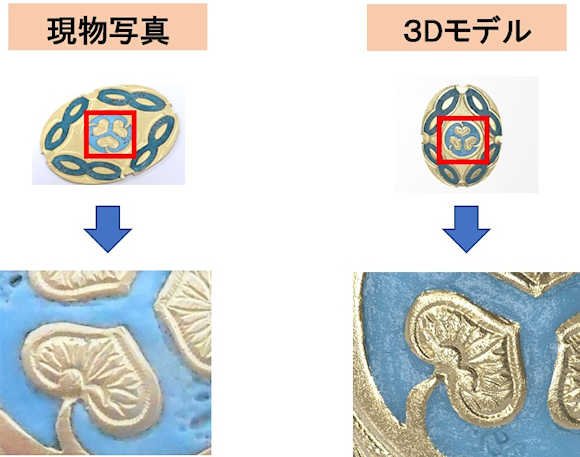

今回、名古屋城本丸御殿で復元された襖引手金具の試作品について、スキャナの機器選定、光量・撮影モードの調整及び700種類以上の素材を使用したレンダリング(注4)を行うことで、スキャニングにおける光の反射という問題を解決し、魚々子や蹴り彫り、毛彫り(注5)、鏨(注6)のあとといった彫金技術のデータ化に成功しました(図3、図4)。さらに、上洛殿で実際に使われている錺金具の製作者である株式会社後藤錺金具製作所の指導のもと、レンダリングの最終調整を行い、金箔、煮黒味の色や質感、微細な彫金技術、泥七宝(注7)の色艶や気泡などが忠実に再現できました。

3.今後の展開

この技術を活用すれば、貴重な装飾造作物が万が一失われてしまった場合でも、その復元のための資料として役立てることができます。

今後は、技術伝承の補助、文化財アーカイブ、観光資源としてのVRへの応用など、国内に多数存在する文化財・歴史的建造物の保存復元、伝統技術の継承に貢献していきます。

魚々子 :金属面に魚卵のような粒を密に打ち込んだ文様。蹴 り掘 り:蹴鏨を用いて輪郭線や文様を彫ること。煮黒味 :金具を硫化カリウム溶液に漬けて、化学変化で銅部分を黒くすること。

「にぐろめ」とも言う。レンダリング:ここでは、作成した3Dデータに色や質感などの情報を付与すること。

毛彫 り:毛髪のように細い線で文様を彫ること。鏨 :彫金や切断時に用いる鋼製の道具。泥七宝 :顔料にケイ酸などを加えた釉薬 を金具に塗り高温で焼き上げたもの。

現代の七宝より焼成温度が低い。

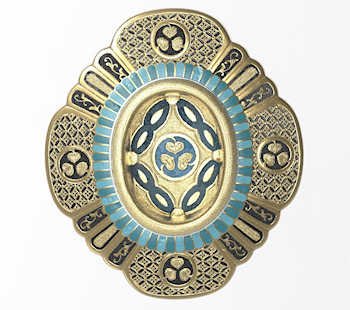

【襖引手金具の実物写真と3Dモデル】

※現物写真の色は、現物とは異なります

図1: 実物写真(㈱後藤錺金具製作所提供)

図2: 3Dモデル全体像

図3: 魚々子部の現物写真と3Dデータの比較

図4: 蹴り彫り部の現物写真と3Dデータの比較