安藤ハザマ(本社:東京都港区、代表取締社長:福富正人)、システム建設株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:高田守康)、青山機工株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長 菊地保旨)は、大深度地盤改良工の出来形および品質リスクの低減、施工精度向上を目的とした「大深度先端位置計測システム」を開発し、実際の工事に適用して有効性を確認しました。

今回開発した「大深度先端位置計測システム」は、地盤改良工のうち相対攪拌式深層混合処理工法(DCS工法)(注1)を対象に高精度傾斜計と水中無線機能を搭載し、これまで計測することができなかった施工中の攪拌翼先端位置を高い精度で確認でき、実際の施工位置と計画位置のずれや既設構造物との離隔をリアルタイムに管理することが可能となりました。また、2016年に当社が開発した「杭・地盤改良施工情報可視化システム(3Dパイルビューアー)(注2)」に本システムを連携させることで、あらゆる施工情報(例:電流値、スラリー流量、回転数、貫入速度など)をリアルタイムにオペレータと工事関係者が共有することが可能となり、施工上のリスク低減や施工管理の効率化にも寄与します。

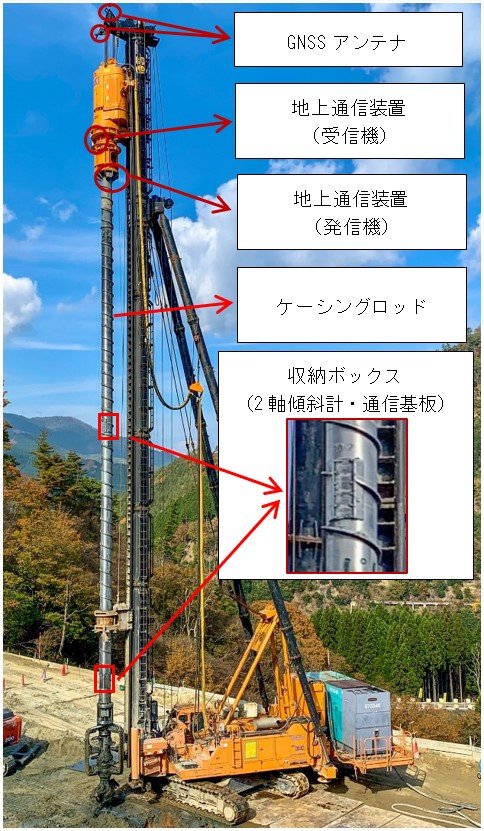

図1:深層混合処理工施工状況(DCS工法)

今後は、引き続きデータを蓄積・分析することで、システムの使用性向上につなげるとともに、大深度施工や近接施工案件のリスク低減、出来形および品質向上を目的として効果的な適用を図ります。また、NETISへの登録やDCS工法以外の地盤改良工事や杭・山留工事への展開も進める予定です。

本システムが大深度掘削を伴う工事の出来形および品質の確保、施工管理の信頼性・透明性の向上に貢献できるよう、引き続き技術の改良に努めていきます。

1.背景と概要

見えない地中での施工となる地盤改良工事では、施工機械の姿勢やオペレータの経験などこれまでは現場担当者の主観的な管理が中心だったため、深さ40mを超えるような大深度の地盤改良工事では、削孔軌道が正規の位置からずれると、出来形だけではなく支持力、変形抑制、遮水等の地盤改良の目的を達成できない恐れがありました。この課題に対応するには、攪拌翼先端の削孔軌道をリアルタイムかつ高精度に計測管理することが重要です。また、供用中の埋設構造物に近接して削孔を行う工事では所定の離隔を維持しながら施工する必要もありました。

2.特長

本システムは、深層混合処理機のケーシングロッド内部に設置した2軸傾斜計と一連の通信装置(図1)により、操作中のオペレータおよび工事関係者が攪拌翼の先端位置情報をリアルタイムに共有することができます。主な特長は、次の通りです。

①水中無線を利用したリアルタイム通信

各ケーシングロッド(1本10m)に1か所設置した収納ボックスに傾斜計・通信基盤・バッテリーを配置し、2方向の傾斜を計測します。傾斜データはケーシングロッド内に設置した通信ケーブルとケーシングロッドのジョイント部のアンテナを介した無線通信により、順次上部のケーシングロッドに配信されます(マルチホップ通信(注3))。最上部の通信装置は常に地上に出ており、そこから有線でオペレータ室に設置するデータ処理専用端末に転送され、ロッド長さと傾斜データから先端位置を計算し可視化します。(図2)。これまで困難とされていたケーシングロッドのジョイント部の無線化に成功したことで、ケーシングロッドの脱着作業に影響を受けることなく、安定的にデータ通信が可能となりました。

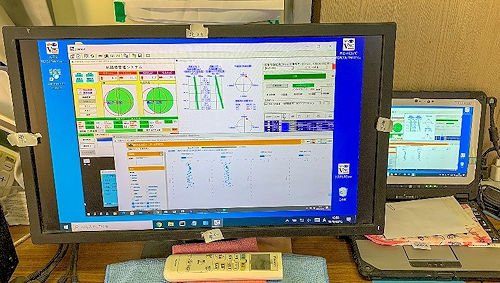

図2:管理モニター

②高精度かつリアルタイムに先端位置を管理

本システムで採用した傾斜計は、分解能が0.01度と高精度仕様です。地上で実施した精度確認試験では、計測誤差を0.1度程度以下(深度40mに対して誤差7㎝に相当)の高精度で計測できることを確認しました。また、計測は一定間隔および任意のタイミングを自由に指定でき、リアルタイムにロッドの姿勢と変位量を確認することができます。

③3Dパイルビューアーと連携しリアルタイムに施工情報を共有

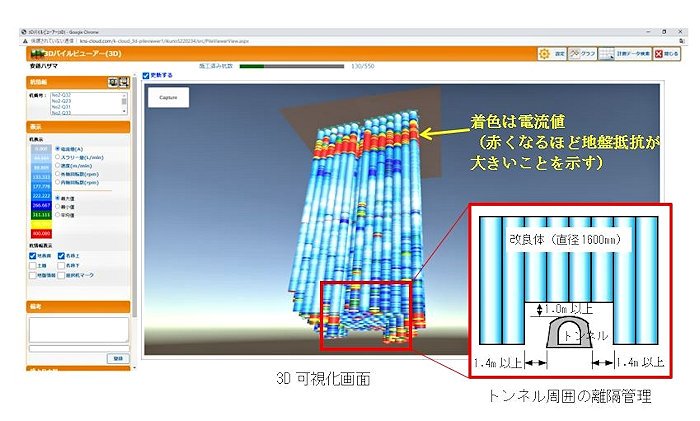

2016年に当社が開発した「杭・地盤改良施工情報可視化システム(3Dパイルビューアー)」に本システムを連携させることで、設計座標に対する先端位置の変位量をリアルタイムに可視化することが可能となりました(図3、4)。3Dパイルビューアーは専用のクラウドを使用し、施工中のロッド先端位置に加え、あらゆる施工情報をリアルタイムにオペレータと工事関係者が共有することができます。施工管理基準値を設定し、それを超えた場合には関係者に通知して異常を早期に把握することで、施工上のリスクを低減することもできます。

図3:3Dリアルタイム施工情報の可視化(3Dパイルビューアー画面)

*図中のデータはロッドの回転を停止した状態での計測結果である

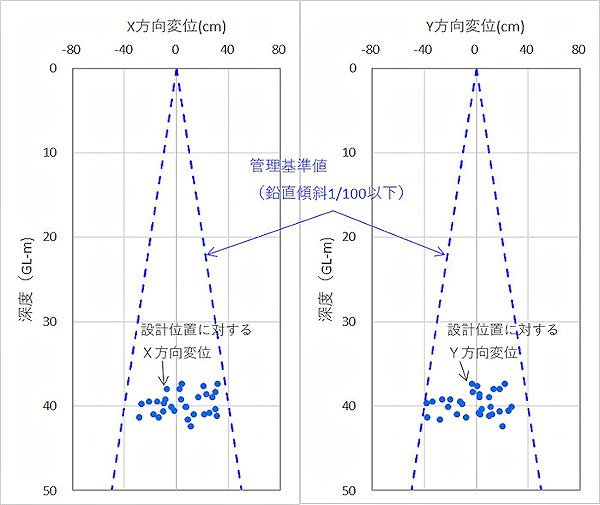

図4:設計座標に対する先端位置の変位(3Dパイルビューアー画面)

3.適用事例

深層混合処理工による既設盛土の安定化対策工事(2021年4月~12月)に本システムを初適用しました。この工事は、改良径φ1600mm、最大改良深度42.4m、改良体本数約1400本と大規模であるとともに、改良下端部には供用中の水路トンネルが存在するため、所定の離隔を確保した施工が求められました(図3)。本システムによるリアルタイム計測の結果、設計位置に対する施工時の先端位置のずれは最大で40㎝(鉛直傾斜1/100以下)に収まっており、水路トンネルへの影響もなく安全に施工を完了することができました(図4)。

-

相対攪拌式深層混合処理工法~DCS工法~(Deep Cement Stabilization 工法):固化材(セメント系スラリー)を地盤内に吐出しながら土壌と攪拌することより最大径2.5mの大口径改良体を築造する地盤改良工法。攪拌翼の内翼と外翼が互いに逆回転することで攪拌性能が高く均質な改良が可能である。

-

杭・地盤改良施工情報可視化システム(3Dパイルビューアー):施工中の位置情報(GNSS)や施工情報(電流値、固化材量、回転速度など)を3次元で可視化するとともに、クラウドを通じてリアルタイムに関係者間で共有するシステム。施工仕様の管理や日報作成、施工記録の整理など業務の効率化が可能である。

-

マルチホップ(Multi Hop)通信:無線を搭載した各計測器にデータの中継機能を持たせることで、バケツリレー式にデータの転送を繰り返し、電波が直接到達する範囲の外にある端末との通信を可能にする技術。