油汚染問題とは、『鉱油類を含む土壌(油含有土壌)に起因して、その土地又はその周辺の土地を使用している者に油臭や油膜による生活環境保全上の支障を生じさせていること』をいいます。※油含有土壌に起因する油臭や油膜の把握は、①嗅覚や②視覚といった人の感覚によることを基本とし、それを補完する手段として ③TPH(全石油系炭化水素)濃度を用いることとしています。油汚染問題への対策は、生活環境上の支障を除去することが目的であるため、浄化目標は、過去および将来の土地利用や油含有土壌に含まれる油種・濃度等により土地ごとに判断されることになります。一般的には、油含有量(500~2,000mg/kg程度、ノルマンヘキサン抽出法、GC-FID法等の試験法による)や、油臭・油膜が感じられなくなる程度を浄化目標とすることが多いです。

※環境省の油汚染対策ガイドライン(2006 年:社団法人土壌環境センター編)より引用

油含有土壌

油膜試験状況

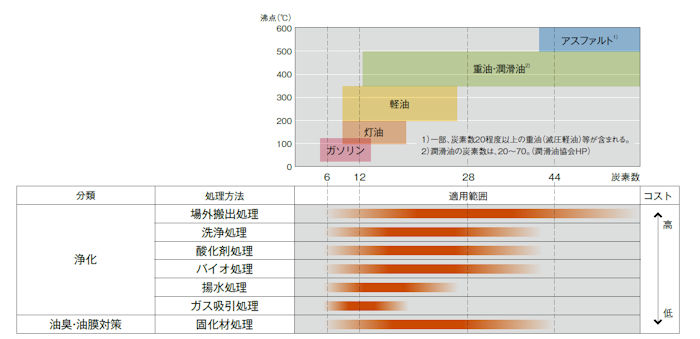

油の種類と処理方法の適用性

鉱油類には、ガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油等があり、油の種類ごとに炭素数や沸点が大きく異なります。このため、油の種類ごとに処理方法の適用範囲が異なります。処理方法の適用性は、油の種類のほかに各種条件(土質、地下水位、油の濃度や分布、工期など)を考慮した、総合的な判断が必要となってきます。

注)アスファルトは油汚染対策ガイドラインの対象となる鉱油類とは考えられていません。

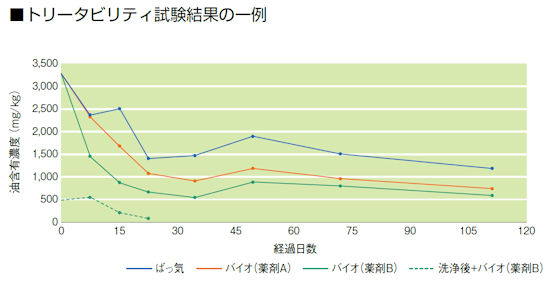

トリータビリティ試験

油含有土壌の浄化に先立ち、現地土壌を用いた室内試験を実施し処理方法の確認を行います。トリータビリティ試験によって処理方法の適用性を判断し、同時に最適な薬剤、必要な添加量、浄化期間、浄化コストなどを明らかにします。右のグラフはある油含有土壌に対して、ばっ気(攪拌)処理、洗浄処理、バイオ処理、洗浄処理+バイオ処理の組み合わせで室内試験を行った結果です。複数の処理を組み合わせることにより浄化効果を高めることも可能です。