技術概要

城郭の象徴である天守や櫓を復元する際、最も難しいのは伝統木造の施工方法と言われています。本格的な復元のためには、現代の在来構法と全く違う伝統構法に基づく必要があります。安藤ハザマは、伝統構法に関する構造実験や材料試験に加え、実際の城郭建築の施工実績を通じて、復元工事に関する経験と技術を培ってきました。

特長

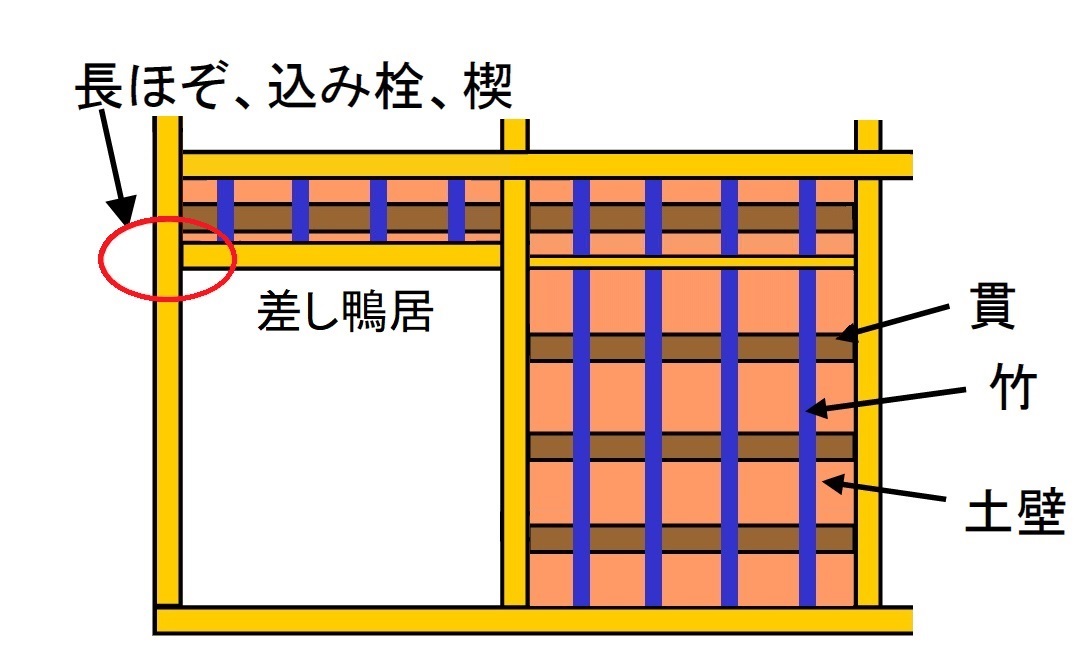

伝統構法では、仕口・継手に釘や金物を使用しない架構法を用い、柱・梁以外の抵抗要素としては、貫、足固め、差し鴨居、土壁などがあります。しかしこれら構造要素の性能は、長い年月の間に培われた大工棟梁をはじめとする職人たちの経験から評価されてきたもので、定量的な性能が明確になっていないものが多くあります。安藤ハザマは、架構法や材料、施工法の試験を実施し、その性能を検証確認しています。

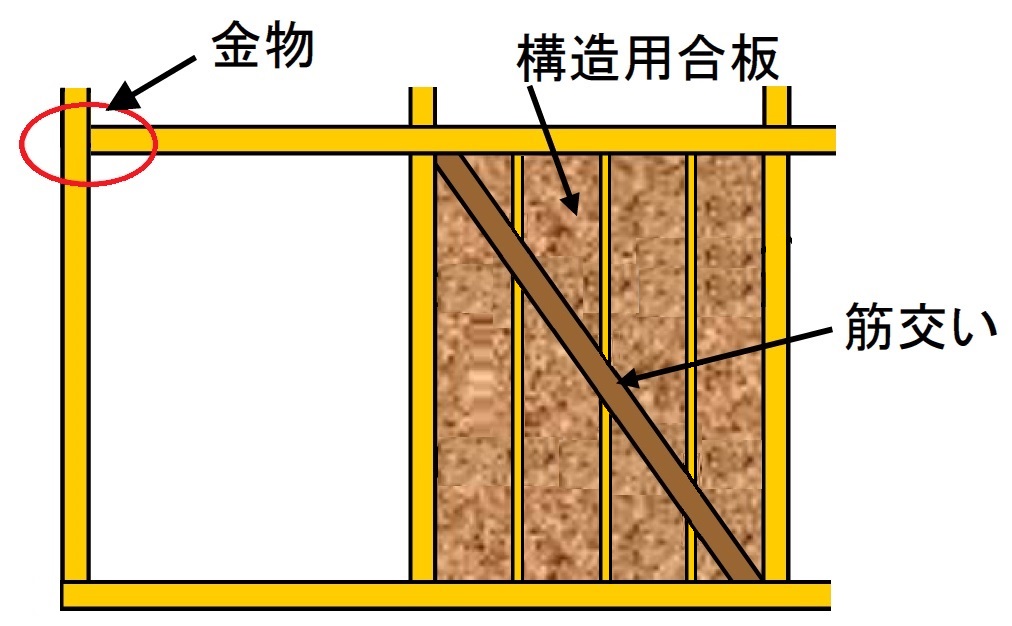

在来構法の軸組例

伝統構法の軸組例

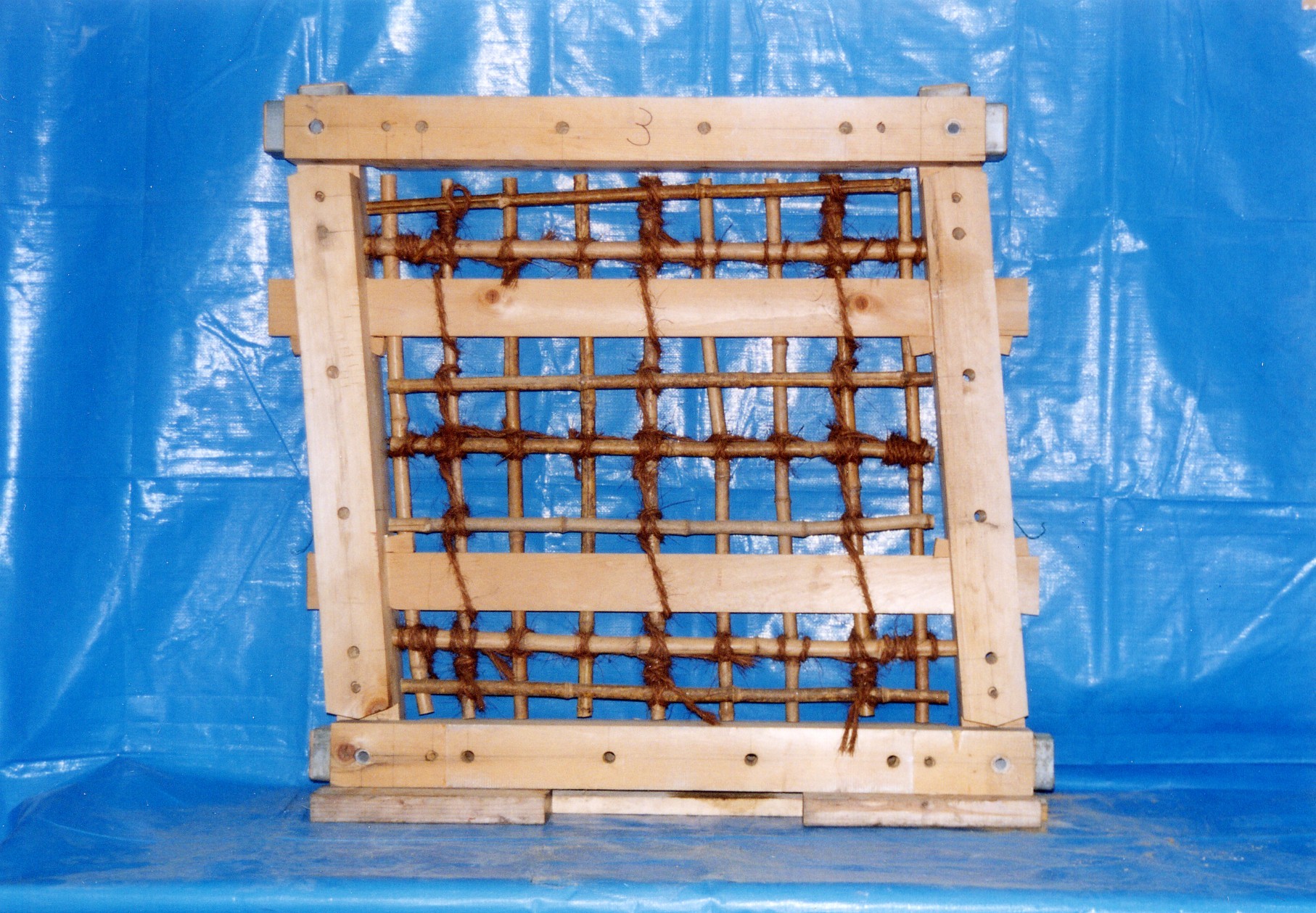

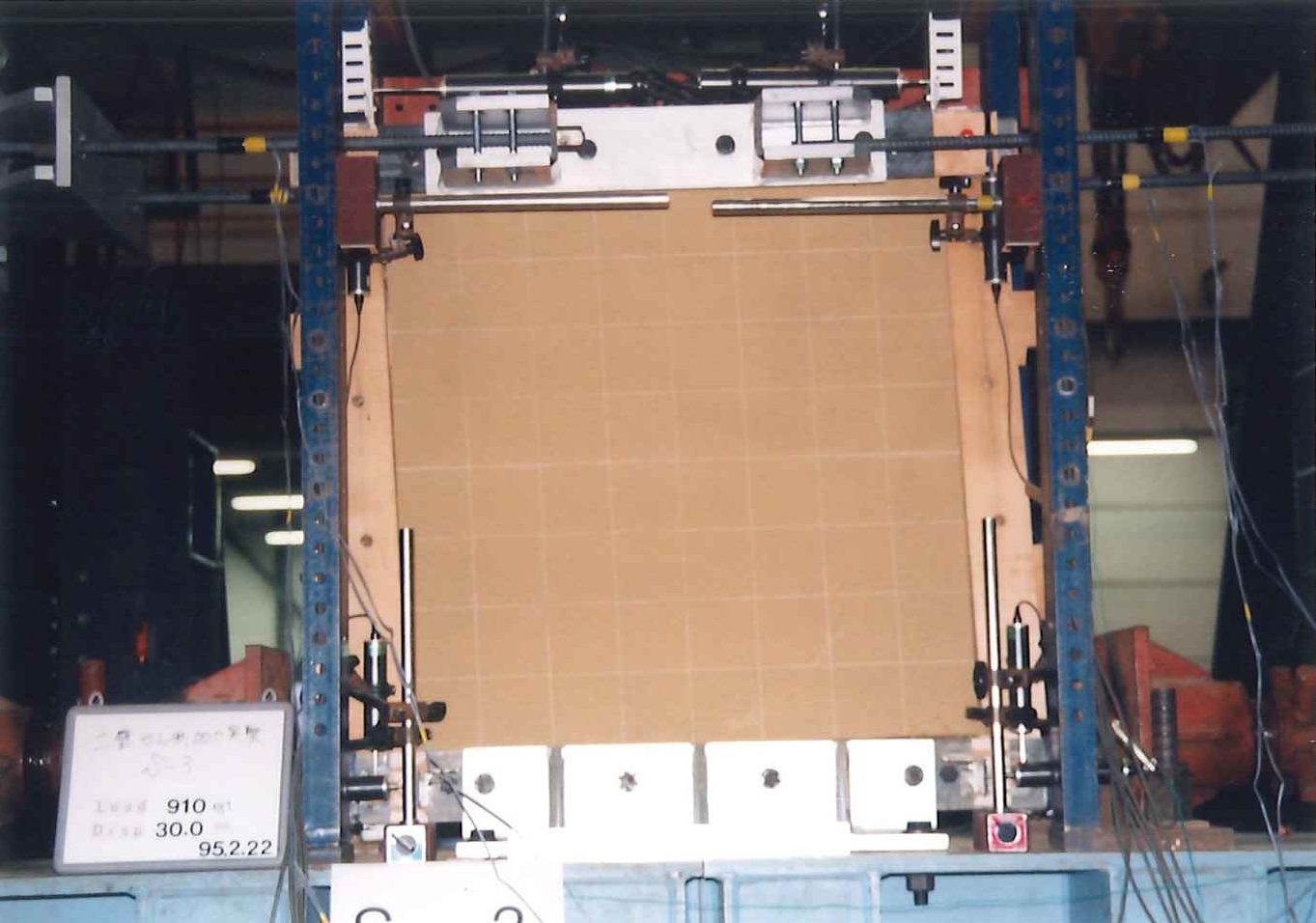

塗土壁の耐震性能評価

古来より木造建築を中心に用いられてきた貫構法を基本とする塗り土壁は、建物に作用する地震力を負担する耐震要素と考えられます。近年では、一般的な木造建築において塗り土壁が主要な耐力壁として用いられることは少なくなりましたが、文化財の修復や復元工事には欠かせない材料・構法です。安藤ハザマでは、実物と同じ仕様の試験体による構造実験を通じて、塗り土壁の耐震性能についても評価しています。

土壁試験体の軸組

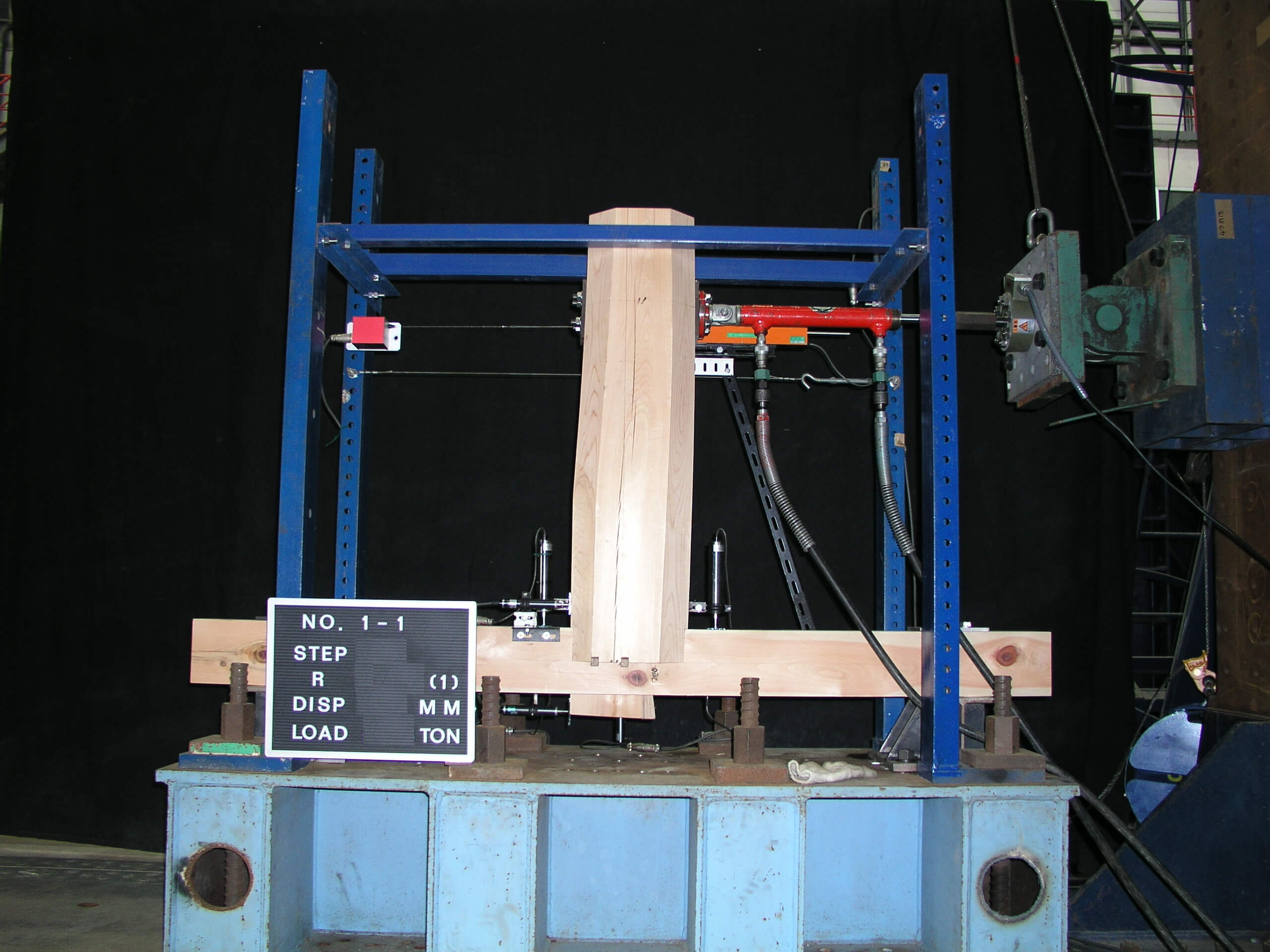

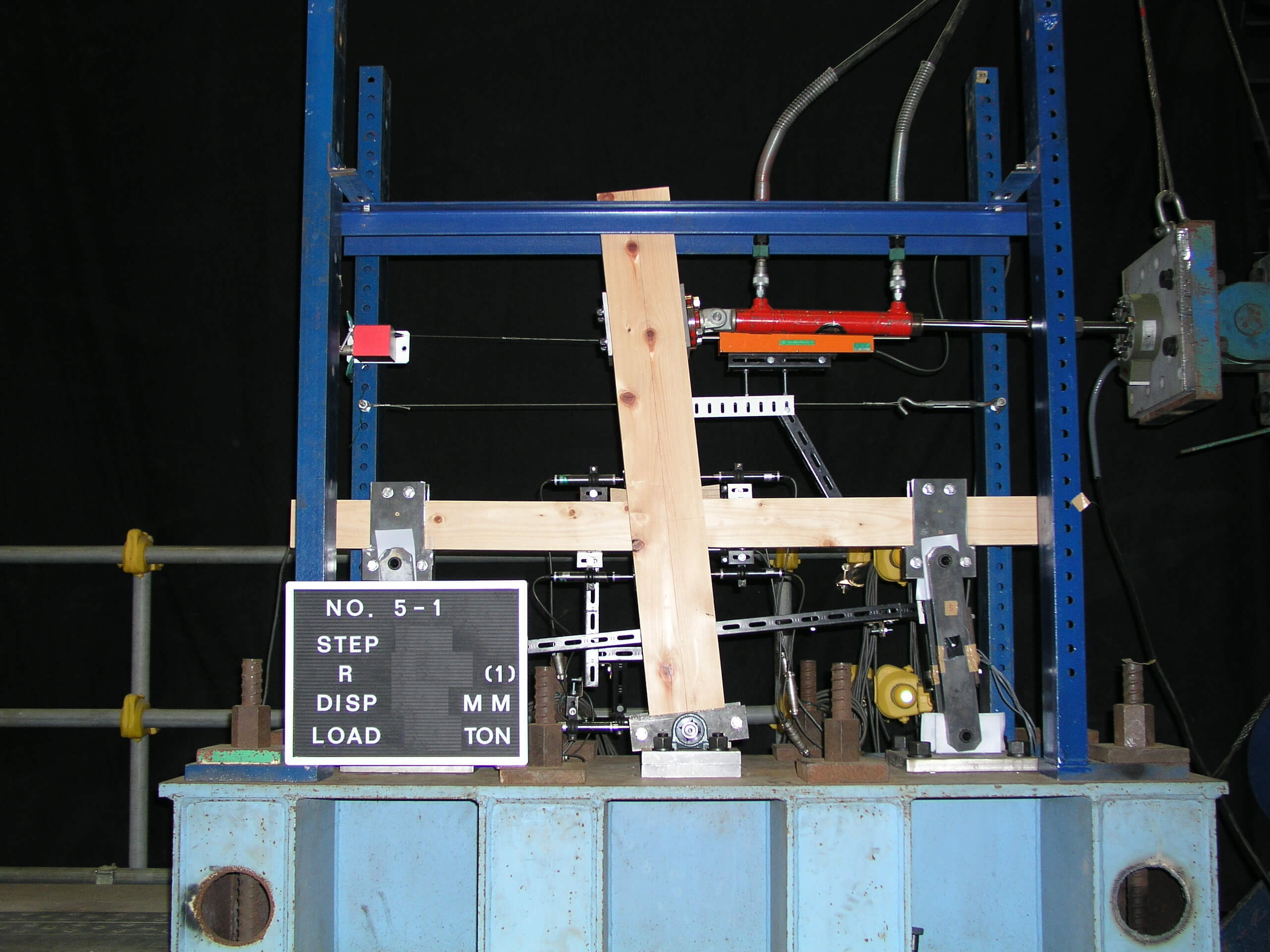

構造実験状況

伝統構法の軸組強度・変形評価

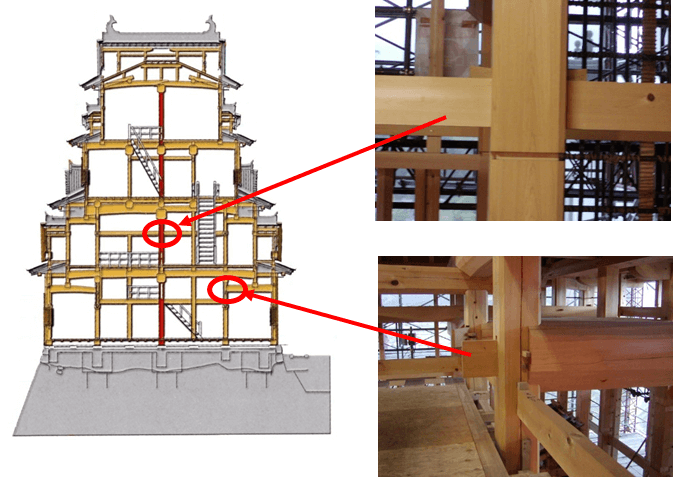

伝統木造構法の貫や梁、柱の接合部である「仕口」について、構造実験を実施し、構造設計で用いたモデルの妥当性を検証しました。試験体の柱・梁の仕口は、長ほぞ鼻栓打ちと込み栓打ちの2種類で、柱・貫の仕口は通し貫としました。試験体に使用した木材は、実際の復元建築物で使用した檜材です。

柱・梁仕口試験体(ト型)

柱・貫仕口試験体(十字型)

上:柱・貫の仕口(十字型) 下:柱・梁の仕口(ト型)

杮(こけら)葺き屋根の耐久性評価

杮葺きは、杉・椹などの木材を厚さ約3mmに手割りして板状にしたものを、竹釘等で軒先から葺き上げていく伝統的な屋根葺き工法です。杮葺きに葺き込み銅板を入れることにより、溶出銅イオンによる防腐効果があるとされていますが、実証実験例は多くありません。安藤ハザマでは、杮葺きの銅板葺き込みの有無、銅板の葺足の違い、銅板とアスファルトルーフィングの違いなどを検証するため、杮葺き屋根の暴露試験および銅成分定量測定などを実施しました。その結果、銅板を葺き込むことで、杮葺き屋根の耐久性向上が期待できることがわかりました。

杮葺き屋根の暴露状況